韓家英設計的海報

不容樂觀的外部環境

2004年12月,設計師陳紹華在中央美術學院做了題為《我無話可說》的演講,以比較尖銳的方式和建設的立場正面地提出了“中國現代設計的人文環境”問題,指向了設計外部環境的建設,呼吁在社會公眾中建立良好的認識、理解設計的話語氛圍。似乎我們可以悲觀地看到,盡管有設計師和研究者們的共同呼吁,中國設計的環境建設在最近幾年來依然沒有得到很好的改善。事實上,設計作為一門藝術,相對于其他以表演或純粹展示為目的的藝術種類,無疑與公眾的日常生活有著更加緊密而直接的聯系,因而在社會學的意義上,設計的確也更有利于實現“審美教育”即“美育”以及“現代性啟蒙”這兩種藝術和藝術教育所肩負的職能。換言之,一個國家審美水平乃至現代化程度的高低,與該國家設計創作的水平有直接的聯系;同樣,出于設計創作的特殊條件,設計水平也不得不受制于社會的審美與接受程度,其“超前性”在社會動力學的意義上僅僅是相對的。然而,目前基本可以判斷:中國公眾的審美和設計接受水準,還停留在比較低的現實層面。

試舉各個平面設計門類為例。標志設計方面,繼2003年公布的受到廣泛質疑的北京奧運會標志“中國印”之后,2004年以來陸續發布的一些涉及外事活動的兩件重要作品——殘奧會標志和上海世博會標志,依然很難令專業設計師稱道,無法重現北京申奧標志的輝煌。郵票設計方面,大部分作品依然出自“國家郵票發行局郵票設計室”體制之下,未在專業設計師中征集或進行評議,而只是低水平重復,乏善可陳,失掉了很多利用郵票設計對公眾進行現代性啟蒙的大好機會。

事實上,一些媒體和學術機構已經有意識地在推進這種外部環境的建設,設計教育也逐漸在學術界取得一定的地位并引起教育界的注意。中國的平面設計是否有機會借產業的東風開創新的局面,至少應該是一個值得期待的問題。

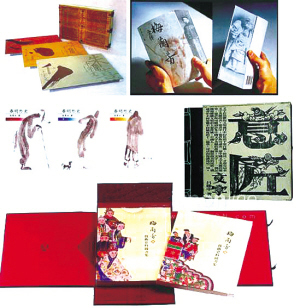

呂敬人設計的書籍裝幀

新媒體對于平面設計的沖擊

進入21世紀以來,中國的平面設計行業盡管仍在增長,但其發展的速度已經不像往常一樣“節節高升”,而是在新媒體的沖擊下顯出衰落的跡象。在一個媒體環境日益變化的背景中,新媒體以無可抗拒的速度崛起與侵入,是否還留給“平面設計”自我完善與學科建設以足夠的時間呢?

面對人類傳播環境和傳播技術日新月異,而報紙、雜志等傳統單一視覺的平面媒體廣告量每況愈下的生存現實,今天的平面設計專業,再也不能無視新媒體對傳統媒體形成的挑戰。眼下,意識到這種市場變局的學校已經開始通過壓縮傳統平面媒體類課程、課時的方式在平面設計專業的課程體系內加入了新媒體的內容,但把這種向新媒體的轉向僅僅看作是平面設計專業的“內部調整”是不夠的。作為一種職業,一個設計專業的教師從“工藝美術”改行教設計,或是課堂講授的內容從“美術字”轉向“字體設計”算不了什么;但對于一門課程、一個專業乃至一個學科來說,這看似輕松的“轉型”二字的背后卻蘊含著很多耐人尋味的東西。面對這樣一個尷尬的“平面”,每一個從業者也許都應當思考自己能夠為這門學科貢獻些什么?

上一页 1 [2]

|