金山在線內容總監(前金山軟件設計中心設計總監)黎萬強

黎萬強,2000年7月西安科技工程學院工業設計專業畢業,進入國內知名軟件公司金山軟件的人機界面設計部。在2000年至2003年期間,參與了金山毒霸、金山詞霸、WPS Office等多個知名軟件項目的不同版本開發,主力完成其交互及界面設計的創作工作。

歷任金山人機界面設計部首席設計師、金山軟件設計中心設計總監,目前是金山軟件的互聯網內容總監,曾多次受邀到各地高校進行軟件設計的講課交流,是國內最早從事人機界面設計的專業人員之一。

黎萬強和金山的親密接觸,走上UI設計之旅

當初是怎么走上UI設計之路的?

黎萬強:我大學的專業是工業產品造型設計,但我個人對多媒體及軟件更感興趣,大家以玩游戲為樂,而我會經常裝各種各樣的軟件來學習使用,亦樂此不疲。在大三期間,使用Delphi主持開發了學校一個“西紡典藏”的多媒體項目,在2000年畢業的時候主要想去一家多媒體開發的公司,后來機緣巧合地進入了金山。故事講起來蠻有意思,本來是陪一個朋友去珠海面試,在回來的路上呢,看到金山公司研發大樓的指示牌子,就想借面試看看金山,結果見面一聊,就給金山的輕松而激情的研發文化吸引了(呵呵,面試我的是WPS的開發負責人沈老師,穿著拖鞋端著綠茶),而發現他們正好需要軟件界面前端相關的人員。這樣就進入金山了。

金山在88年的時候就開始做軟件,但是在我進入金山之前,就是2000年之前一直都沒有專職的界面設計人員,是找兼職來做的。有時程序本身的圖標設計是程序員本身來搞定,當時做WPS97和WPS2000的時候,我們珠海研究院的一個副院長,他當時是做主程序,而他既寫程序的同時又親手畫了所有的圖標。

也就是說當時UI和程序設計是一塊來做的?

黎萬強:是的,程序員是身兼數職;從金山的研發發展來看,UI設計的發展過程,是慢慢分化的。我覺得從金山整個UI的發展來看雷軍(金山軟件總裁兼CEO)起到了一個很重要的作用,因為他非常關注用戶體驗這一塊;軟件發展成一個產業之后,應該有專業的人員來專門負責UI設計。

那么從什么時候開始,金山成立了UI設計部門?

黎萬強:我是2000年3月份的時候就到了金山實習,做了WPS2000和iWPS的項目后,大家感覺不錯,那時候公司就想必須有一個這樣的部門來做這個事情,后來在當年10月份就成立了人機界面組,當時只有2個人。

阿黎帶動下金山的UI發展

UI和程序工作的關系是怎么樣的?UI是在程序開發后期加進去的嗎?

黎萬強:UI主要是負責界面視覺化的設計創作,程序中有一個整體組是負責項目的整合工作,包括界面程序實現。以往的話,如果在前期已經啟動的項目,UI都是后期才加入的,比如說某個功能模塊完成了,設計加進來,是一個統一形象化的作用;但是新開的iWPS及毒霸項目,前期的需求UI已經參與,從交互到整個設計都是走一個比較合理的流程。

能不能介紹一下金山設計部門?

黎萬強:金山的設計部門有公司級別的設計中心及各游戲工作室的美術組。設計中心包括UI,網頁及廣告設計,UI是根植于產品研發,廣告設計是貼近市場營銷的,網頁及廣告組在北京,UI主力在珠海,游戲美術在北京,珠海和成都三地都有,人數是最多的。

您覺得做游戲和辦公軟件的UI的區別是什么呢?

黎萬強:兩者都要追求友好的交互及視覺的個性化,UI更多要對視覺設計負責。兩者UI的區別,我們要看到游戲和辦公軟件的目標用戶群是不完全相同的,同樣的用戶面對這兩者的界面需求是不一樣:游戲是“玩”,注重是趣味性和風格化,要讓他覺得好玩覺得酷,游戲的UI在視覺創作上發揮的空間會很大,對于設計師來說也許很多東西更可以天馬行空;辦公軟件則是“使用”,是一個工作的輔助工具,關注的是效率,UI的設計偏簡約。

當初你在金山擔任設計總監曾經領導現在很有名氣的設計師,比如現在在微軟的Rokey,騰訊的Tom,ChinaUI的Bluesky,UItimes的Kay等,當時的團隊是怎么一個情況?

黎萬強:不敢說領導,只能說大家一起開心地共事學習過。那時候大家一起去摸索,拼盡全力使金山的產品更加完美,這是一段很美好而難忘的時光;在金山正式成立UI部門后,我們的產品界面及產品化設計在國內同類產品都是領先的,這點我感到很自豪。

我在2000年畢業后進入金山成立人機界面設計組,Tom和Kay是在2001年畢業后也加入了金山,那時我們在珠海,除了設計,我們都狂熱電影和攝影,工作和生活都經常泡在一起,同事都笑稱我們“拼命三狼”;工作室的環境,花了很多功夫來營造,比如書架和工作椅都是我們自己設計制作的,燈光都是經過精心裝備,環境很別致,是公司的一個風景線,不管是雷軍還是其他領導去研發中心都要去我們的工作室轉一圈,看看最新的作品什么的。

金山工作場景

那時的團隊,1個人時基本就是后期參與設計美化,團隊3-4個人時我們是有了交互設計和視覺設計的分工,同時公司及項目的企業文化設計也是我們來做的;2002年后Sky,Bluesky,Rokey,影兒和阿貓等很多優秀的設計師也陸續加入了金山的設計團隊。在金山的UI發展上,我個人更多扮演了一個探索及引路的角色,在2003年的時候我就轉到做網站的內容策劃,而當初那幫兄弟都在設計領域堅持了下來,他們現在在國內UI設計圈子里都已經是頂尖的設計師了。

感受發展,“UI”這個詞已經不神秘不時髦了

聽您說了這么多,其實金山的發展就象中國軟件的發展真實寫照。您作為一個中國UI商業化設計發展的見證人,能介紹一下中國UI設計行業的發展歷史,或者說感受吧

黎萬強:呵呵,這個話題很大,我講講自身的體會吧。

在2000年,除了金山其他公司內部沒設UI設計這樣的部門,外面也很少聽到說有專業的UI設計公司,也沒專門的UI設計網站或論壇,可以說國內還沒形成UI設計的圈子,沒有太多資料可以借鑒的,也不會有很多朋友跟你交流,都是自己去摸索:比如說是畫圖標,一開始都沒用圖標的專業軟件工具去畫,剛開始那時候是在C語言的一個資源編輯器里畫的,直接存一個文件,程序一取就可以了。而像一些具體的問題,比如說圖標到底是用是256色還是16色,比如說alpha通道,win98是不支持透明通道的。

2001年至2002年,國內的很多軟件公司都陸續有了UI設計這個角色,不少曾經是平面設計或網頁設計的轉到做UI設計;有一本書不得不提——美國的艾蘭庫伯寫的《軟件創新之路》,好好給大家啟蒙了一把交互與界面設計的重要性。“UI”成了一個時髦的詞。

2003年至2004年陸續有了很多專業的UI設計網站,chinaui.com和uitimes.com應是最早的一批了 ;到了現在2005年,我們真正發現UI設計已經成了一個真正意義上的行業,金山,騰訊和網易等公司都有了10-20人的專業產品設計團隊,chinaui網站上的會員已經有8萬多,像很多知名的設計綜合網站都有了強勢的UI設計頻道,還有當初很多優秀的UI設計人員都開始建立了商業的UI設計公司,盈利還不錯——對我個人,最直接的是我向我的設計朋友說起UI已經不用說太多來解析什么是UI,“UI”這個詞已經不神秘不時髦了。

繼往開來,阿黎角色變化

談談UI設計師的困惑

黎萬強:我感覺最大的困惑來自于對團隊及環境對“UI”這個職業崗位的正確認識。

是設計師不是美工。(在2000年10月份,金山掀起過一個小小的運動,就是游戲的設計師和UI的設計師都極度反感叫自己美工,呵呵,那時候我們在新聞組上大家都罵了一通,說誰再叫美工就貶他,呵呵。)美工其實是從臺灣傳過來的一個名詞,給大家感覺是流水線上的美術工人。首先要叫大家設計師。這是一個小小的現象,在這個背后是項目開展的過程覺得自己做的工作不如程序那么重要:是作為UI設計師的你在程序項目基本做完以后把粗糙的界面拿來裝修一下,還是對每一個項目從需求交互一路上跟過來,大家肯定是選擇后者,顯然這樣更能成就設計師個人方面的能力。但是從公司的發展來看,UI的發展往往要經歷一個蠻痛苦的過程。

其次的困惑來自于自己對“UI”這個職業崗位的正確認識。

黎萬強:國內UI設計已經初步形成了一個行業,但是還存在一些概念上的誤區,其實大家對什么是UI都沒有一個很好的解釋。我發現國內很多人對UI的認識都是放大化了。按照國外來說,UI就是指界面設計,國內來說其實是把UI、UE (UE是usability engineer的簡拼,可用性設計工程師)等方面都糅合到UI設計身上了,做UI要考慮交互,但是做UI不能把交互完全包容的,比如說一個項目的交互設計,UI人員可以去參與,程序員可以去參與,需求分析大家都可以去參與,最后定需求的時候是由產品經理去定的。消費型的小型項目來說,UI可以去定,對于系統級的項目不是UI這個角色能定的,而是產品經理組定的,目前像金山和微軟都有專門的產品需求及策劃組。對于UI和UE來講是一種類似開發和測試的關系,可用性的分析和調查,都是UE來完成的。目前我看到很多UI設計師在聊天的時候,很多人在說做UI很痛苦,我不能去做交互,不能做UE,不能定需求,實際按科學的管理,需求、UI 、UE是完全分開的,大家還沒有分明白。造成這個問題,應該是目前國內項目的管理對UI和UE的投入是不夠的,所以往往把一個角色多重化。

現在擔任金山互聯網部門的內容總監的職位,還從事具體的設計工作嗎?

黎萬強:現在工作中是負責策劃,除了網站內容,還有我們整個金山互聯網產品的策劃。現在做設計更多是自娛自樂,變成了個人的興趣,只是大家有時候做項目或者海報的時候大家還會拉我去聊一聊、看一看,最多做個參考意見,具體的設計已經不做了。但以前做了3年多的軟件UI設計,讓我在審美能力及易用性方面有了很大積累,給我今天的工作幫助很大,其實,從web2.0來看,未來的IE就是操作系統,互聯網和軟件的邊界越來越模糊了,都極度關注用戶體驗和口碑。

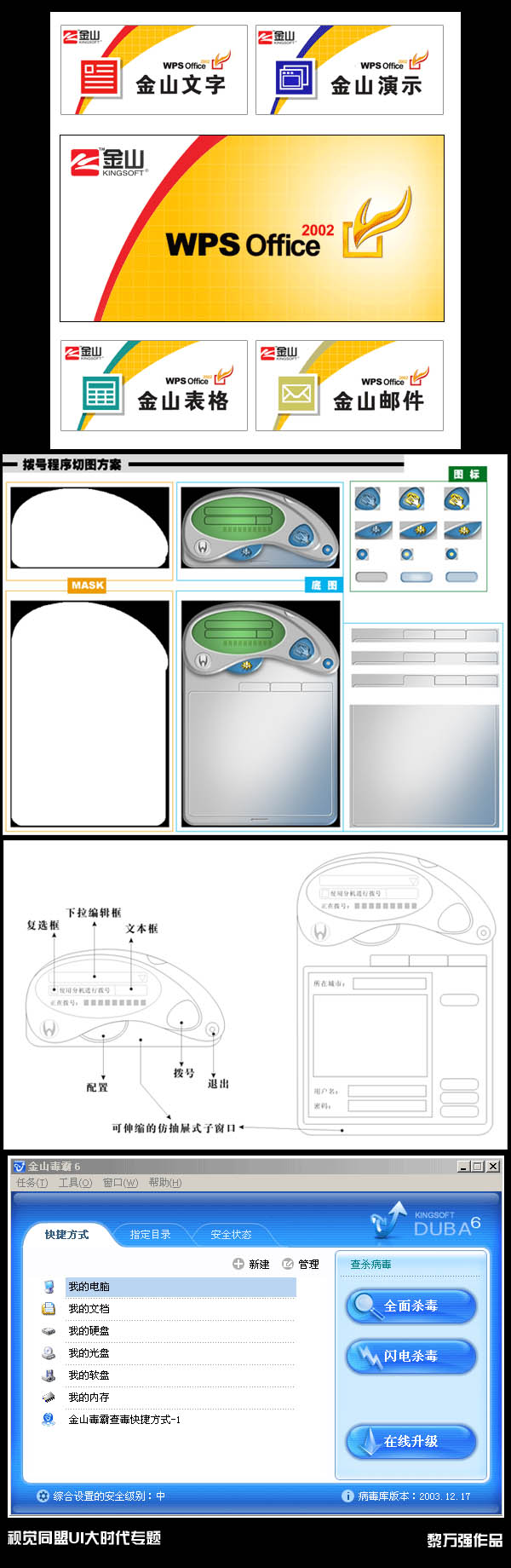

黎萬強作品

金山工作場景

|